会社ではOutlookを使っている人が圧倒的に多い。PC初期設定時に私がインストールして渡しているのだから当然なんだけど、じゃあみんなどのくらい使いこなしているんだろう? というとちょっと心許ない。

この一年で社員のPCスキル向上を目指すために、Outlookの使い方を考えてみることにした。

かく言う私は、これまでThunderbirdを使っていたので、Outlookあんまり詳しくない。

一通り触って方針を決めたので、まずは全体像を記しておく。全体像が変わったら随時更新する予定。

■方針

◆「仕訳ルール」の最大活用

「パソコンにできることはパソコンにやらせる」の原則に従い、仕訳ルールをできるだけ頻繁に作成する。2回以上届くメールはすべて仕訳ルールが設定されていることが理想。

◆「フォルダ」よりは分類項目

「分類項目」は自由度が高い。

フォルダと違って1つのメールに複数の分類項目を適用できる。色も視認性が高い。

連絡先、カレンダー、タスクにもまたがって設定できる

プロジェクト、トピック、客先属性などで分類項目を作成し、バンバン使う。

◆「検索フォルダ」による分類項目フォルダ

自由度の高い分類項目をさらに自由度の高い検索フォルダで表示させることにより、自在に自分が使いたい情報を見ることができるようにする。

◆重要度による仕訳

Outlookのスパムフィルターは弱いが、ないよりはマシ。

NewsMail……基本的に読まない

Notifyer……時間がある時に目は通す

迷惑メール……読まない

といった重要度を実現する。また、[宛先]に自分の名前がない(=関連性が低い)場合に重要度を下げる。共有アカウント(チーム全員に届くアドレスなど)の場合、ちょっと注意が必要。

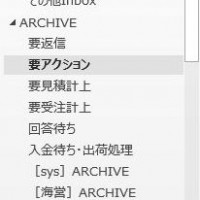

◆GTD的な「1アクション1フォルダ」

一つのフォルダに「未読」「要返信」「要アクション」などが混在していると処理しづらい。

処理ベースでフォルダを作成し、空にしていく。

■実際の処理フロー

◆自動分類Inboxフォルダ

「受信箱」に入る時点で「仕訳ルール」により、大まかな業務範囲で仕訳がなされる。「海外営業業務について、未読が○件ある」ということが見える状態。

◆「受信箱」の新参メール

仕訳ルールが適用されず「受信箱」に残るメールは仕訳ルールがない新参メール。

今後も来る可能性があれば「仕訳ルール」の設定。

今後来ないと思われるものは手作業で移動。

◆処理仕訳フェーズ

分類Inbox内のメールを順に処理する。

◇プロジェクト分類を追記する。

受注案件ごとのプロジェクトを作成する。「[海営]受注番号+出荷モデル台数」など。

◇フラグ指定

次のアクションまで時間があくものはフラグを指定し、いつリマインドするかを決める

◇分類ARCHIVEフォルダへ手動で移動

■求める結果

- 未読未処理のメールはすべて「分類Inbox」フォルダにある。ある程度仕訳され「分類項目」が追加されている。

- 処理がたまっていれば「分類Inbox」フォルダのメール量でそれが見える。

- 処理が完了したものは「ARCHIVE」フォルダにある。

- 案件については「分類項目」で整理されており、「検索フォルダ」または「グループ化」「ビュー」などの機能で見ることができる。

- 「ARCHIVE」フォルダにあるもののうち、一定期間後に追加処理が発生するものは「フラグ」によって必要な時にリマインドされる。

今後もちょくちょく追記などしてみる模様。